IPO達成を支えたリスク管理体制の構築。 ナイルが挑んだ「効率」と「確実性」の両立とは?

IPOを目指す企業にとって、反社リスクの排除や風評リスクへの対応は避けて通れない課題ですが、限られた人的リソースで日々の実務を回しながら、求められるガバナンス水準を満たしていくことは大きなハードルでもあります。

2023年にIPOを実現したナイル株式会社は、RiskAnalyzeを活用して効率的かつ確実なリスクチェック体制を構築。煩雑な業務を自動化・標準化しながら、必要なリスク情報を効率的に管理できる運用モデルを作り上げました。

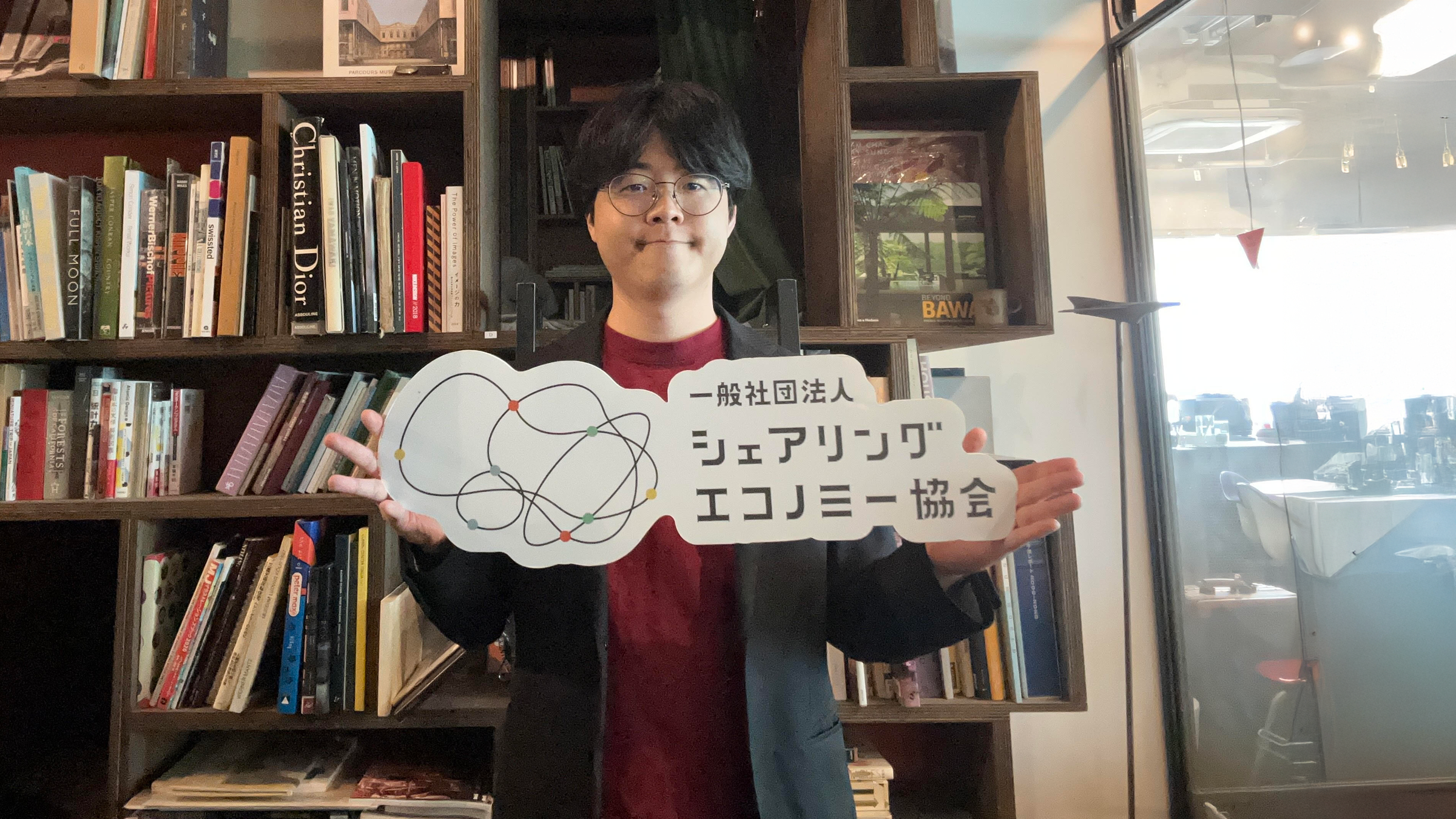

そうした取り組みについて、同社の長澤 斉様、森井貴也様、時原一塁様に伺いました。導入の背景や運用上の工夫、主幹事証券会社や取引所との調整など、現場の具体的な経験を交えながら、実践的な取り組みをご紹介します。

IPO準備で浮かび上がったリスクチェック体制の課題

――御社には2020年からRiskAnalyzeをご利用いただいていますが、あらためて導入に至った背景を教えてください。

長澤:IPO準備を進める上で、反社会的勢力の排除に関する対応は上場審査の中でも特に重視されるポイントのひとつです。

以前から弊社では、新聞記事閲覧サービスでリスクチェックを実施していましたが、網羅性が高い一方で操作の煩雑さと情報の読み解きにかかる時間が負担になっていました。こうした課題を抱える中で、証券会社から風評についてのチェックも求められたため、運用方法を見直す必要に迫られたんです。

反社チェックは弊社にとって不可欠なリスク管理業務ですが、過度に手間をかければよいというものではありません。リスクが見つかった場合、契約の見直しや取引先の再評価など、次の打ち手もあるからです。だからこそ、事前のチェックを過不足なく、必要十分なレベルで効率的に行えるツールの導入が急務となっていました。

――その中でRiskAnalyzeを選ばれた決め手は、どのような点だったのでしょうか。

長澤:システムが使いやすく、コストも優れている点です。担当者によるばらつきを防ぎ、誰でも一貫した結果を得られる体制が求められます。RiskAnalyzeはこれらの要件を満たしており、非常に魅力的でした。現在は、日々のチェックをRiskAnalyzeで行い、詳細な情報が必要な場合のみ、記事内容の確認をするようにしています。

過剰な調査はリソースの浪費にもなりますし、リスクに対して過敏になりすぎても本質的な判断を誤る可能性があります。適切なツールで、必要な範囲の情報を得る。そこにバランスの良い体制があると捉えています。

主幹事証券会社からのお墨付きが、RiskAnalyze運用の後押しに

――御社は2023年にIPOを実現されていますが、主幹事証券会社からはRiskAnalyzeの利用に対して懸念の声などはありませんでしたか?

長澤:RiskAnalyzeへの移行時に「そのシステムで必要な精度が確保できるのか」と懸念の声がありました。ただ、私たちとしては、より実務に即した手法としてRiskAnalyzeを採用する意向でした。そこで御社から提供いただいた機能や妥当性の資料をもとに、証券会社や東京証券取引所に説明する場を設けました。

時原:その説明の際、私の方から操作画面を使ったデモンストレーションを行いました。検索方法や結果画面をリアルにお見せすることで、導入の妥当性を納得していただき、「これなら問題ない」と承認を得ることができました。

森井:証券会社とのやりとりの中で、システム要件に関する詳細な質問や、マニュアルの提出を求められる場面があったんですね。その際、御社から非常に細かな情報までご提供いただいたことで、証券会社側の理解と信頼を得ることができたと実感しています。

――主幹事証券会社から承認を得られたことで、以降の運用も非常にスムーズになったということですね。

時原:そうですね。もしこの段階で「このツールでは不十分」と判断されていたら、すべてを見直さなければならない状況になっていた可能性もありました。その壁を越えられたことが、RiskAnalyzeの運用を軌道に乗せる上でも大きかったと思います。

ガバナンス最優先のもと、慎重かつ柔軟な判断を徹底

――御社では、リスクチェックの判断基準をどのように設定されているのでしょうか? 「ここを超えたら取引を見送る」といった具体的な基準があれば教えてください。

森井:最低限の基準は確実に満たしつつ、しかし過剰な判断まではしない方針で運用しています。たとえば、暴力団関係者や密接交際者に関する報道がある場合は、即座に取引を停止します。

一方で、過去の軽微な法令違反なども検索結果に表示される場合があります。その際は、事案の内容、発生時期、社会的背景、予定している取引との関連度合いなどを総合的に判断し、妥当な範囲であれば問題なしとみなす、あるいは風評リスクがあると判断すれば事業部へ取引停止を提案する、など、柔軟に対応しています。

――企業としてのガバナンスを最優先にしながらも、情報の正確性や経営判断を踏まえた対応をされているわけですね。

長澤:その通りです。企業や株主に不利益をもたらさないことを最優先にしながら、暴力団関係者の排除については「慎重すぎるくらいがちょうどいい」という意識で判断しています。

RiskAnalyzeならチェックは秒単位、負担はほぼなし

――では、現在はどのようにRiskAnalyzeを運用されていますか?

森井:事業部から契約書のリーガルチェック依頼が上がってきたタイミングで、反社チェックが完了しているかを確認する業務をワークフローに組み込んでいます。

その際、未登録の企業であれば、事業部側に「新規取引先申請」の帳票を提出してもらい、私か時原がRiskAnalyzeでチェックを実施。結果をPDF化して長澤に報告し、承認が下りれば取引可能となり、契約書の締結に進む流れになっています。

――作業時間はどの程度かかっていますか?

森井:RiskAnalyzeによるチェック単体であれば、誇張ではなく“秒単位”で完了しています。1件あたり30秒もかからないことがほとんどで、業務負担はほとんど感じません。

長澤:日本語の氏名は「斎藤」と「斉藤」のように複数の漢字表記が存在するので、ツールによっては表記ごとに検索をかける必要があります。RiskAnalyzeはこうした揺れを自動で検知してくれるので、検索の効率性と精度の両方でとても役立っていますね。

――既存取引先のスクリーニングも年に一度のペースで実施されていると伺いました。そちらの作業負荷はいかがでしょうか。

森井:CSVによる一括検索ができるので、こちらについても特に大きな負担は感じていません。経理部門から最新の取引先リストを抽出してもらい、私の方で様式に合わせて少しだけ加工してからRiskAnalyzeでチェックをかけています。

――IPO実現後もRiskAnalyzeを継続的に利用されている背景には、そうした手軽さが評価されているのでしょうか。

森井:まさに。手間や費用を最小限に抑えながら、上場企業として求められるガバナンス要件を満たせている点で、非常に実用的なツールだと感じています。

長澤:たとえばリスク管理専任部門がある企業ならまた違うのでしょうが、弊社のように法務部門も実務対応が中心で、メンバーも少人数な体制では、人的リソースのかけ方はとても重要です。そういう意味でも、RiskAnalyzeは我々にとってフィットしていると実感しています。

リスク管理は積み重ねが重要。早期対応が吉

――リスク管理体制について展望があればお聞かせください。

長澤:今後も基本方針は変わりません。「反社とは関係を持たない」「風評リスクは個別に内容を精査し慎重に取引可否を判断する」ということを徹底していきたいと考えています。その上で、人的リソースやコストを考慮しながらリスク管理と効率性のバランスを取っていくことが今後の課題です。

時原:将来的には、ワークフローの申請が上がった時点で、反社・風評リスクの自動チェックが完了し、結果だけを人が確認する仕組みを実現したいと考えています。

森井:それができれば本当に楽になりますね。申請が上がったものを自動で検索し、結果だけが返ってくる。そして疑わしいケースだけを人が丁寧にチェックする。それだけでも業務効率は大きく向上しますから。

長澤:反社チェックは事業に欠かせない業務で、しかも体制構築には時間がかかります。主要な取引先が反社会的勢力と関係していることが発覚すれば、事業に大きな影響が出る可能性もあるので、これからIPOを目指す企業には早めの対応を強くおすすめしたいですね。